経営管理は、企業が目標を達成し続けるために、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を計画的に動かす仕組みです。この記事では、シラバスに挙がっている用語を一つひとつ押さえながら、経営管理の基本的な考え方と、人材マネジメント・多様な働き方との関係を整理します。

1. 経営管理の基本を理解する

この章では、「経営管理とは何か」「何のために行うのか」という基本から、日々の管理対象である財務・資産・人事・情報について見ていきます。経営管理の全体像をつかむことで、後に出てくる個別の手法の位置づけが分かりやすくなります。

経営管理の基本的な考え方

経営管理とは、経営目標を達成するために、組織の活動を計画し、実行し、評価し、改善していく一連のプロセスです。単に「管理する」だけでなく、変化の激しい環境の中で限られた資源をどう配分し、どこに集中するかを考えることが重要になります。

経営目標

経営目標は、企業が中長期的にどこを目指すのかを示す指標です。売上や利益だけでなく、顧客満足度、社会的な信頼、環境配慮など、さまざまな観点から設定されます。明確な経営目標があることで、部門ごとの計画や個人の目標も一貫性を持って決められます。

財務管理

財務管理は、企業のお金の流れを管理することです。資金調達、投資、コスト管理、利益計画などを通じて、企業が安定して活動できるようにします。健全な財務管理は、突発的な不況や売上変動が起きても倒れない「体力」をつくる役割を持ちます。

資産管理

資産管理は、建物や設備、在庫、知的財産など、企業が持つ資産を適切に維持・活用することです。ムダな在庫や使われていない設備が多いと、コストだけがかかってしまいます。資産の状態や利用状況を把握し、必要なものに絞り込むことが重要です。

人事管理

人事管理は、採用・配置・評価・報酬・育成など、人に関する仕組みを整える活動です。適材適所の配置や公平な評価制度は、社員の意欲や定着率に大きく影響します。後で扱うヒューマンリソースマネジメント(HRM)は、この人事管理をより戦略的に捉えた考え方です。

情報管理

情報管理は、社内外の情報を集め、整理し、安全に活用することです。顧客情報や取引データ、技術情報などは、企業にとって重要な資産です。漏えいや改ざんを防ぐ情報セキュリティと、必要な人が必要なときに利用できる利便性の両方を確保することが求められます。

2. 経営を回し続ける仕組みとリスク対策

この章では、計画と改善のサイクルを回すための代表的な手法と、事業継続のためのリスク対策を取り上げます。経営管理は一度計画を立てて終わりではなく、常に見直し・改善を続ける活動であることがポイントです。

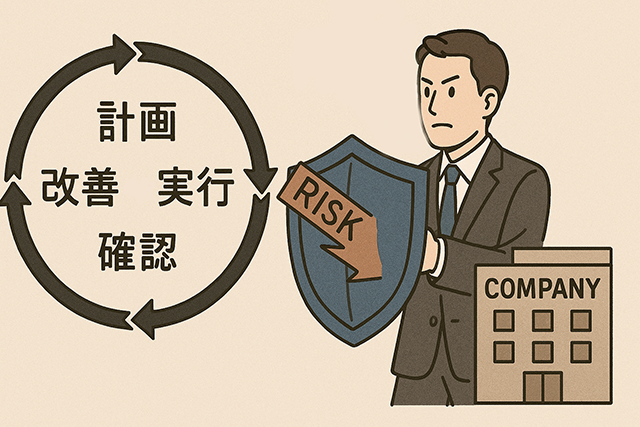

PDCA(Plan-Do-Check-Act)

PDCAサイクルは、「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」を繰り返す管理手法です。売上向上策や品質向上策など、あらゆる業務に適用できます。小さく仮説を立てて実行し、結果を確認して次の計画に反映することで、着実な改善が期待できます。

OODAループ

OODAループは、「観察(Observe)→状況判断(Orient)→意思決定(Decide)→行動(Act)」のサイクルです。PDCAよりも「素早く状況を読み、即座に対応する」ことに重点があります。市場環境の変化が激しい場合や、競合とのスピード勝負になる場面で意識されるフレームワークです。

BCP(事業継続計画)

BCP(Business Continuity Plan)は、地震や感染症の流行、サイバー攻撃など、重大なリスクが発生したときにも事業を継続・早期復旧するための計画です。重要業務の優先順位や、代替拠点・代替システムの準備、緊急連絡体制などをあらかじめ決めておきます。

BCM(事業継続管理)

BCM(Business Continuity Management)は、BCPを策定して終わりではなく、定期的な訓練や見直しを通じて維持・改善していくマネジメントの枠組みです。組織全体でBCPを運用し、実効性を高めるのが狙いです。

リスクアセスメント

リスクアセスメントは、起こり得るリスクを洗い出し、発生可能性と影響度を評価するプロセスです。その結果をもとに、どのリスクから優先的に対策するかを決めます。BCPや情報セキュリティ対策など、多くの分野の出発点になる重要な考え方です。

3. 人的資源マネジメントの重要性

この章では、ヒューマンリソースマネジメント(HRM)を中心に、人材を「コスト」ではなく「資源」として捉える考え方と、それを支える代表的な手法を解説します。経営戦略と人材戦略を結びつけることがポイントです。

ヒューマンリソースマネジメント(HRM)

HRM(Human Resource Management)は、採用から育成、評価、報酬、配置、退職に至るまで、人材に関わる活動を企業戦略と結びつけて考えるマネジメントです。単に人を管理するだけでなく、どのような人材をどれだけ確保し、どのように能力を発揮してもらうかを計画的に設計します。

MBO(目標による管理)

MBO(Management by Objectives and self-control)は、上司と部下が合意した目標に基づいて仕事を進め、その達成度で評価する手法です。自分で立てた目標であるほど主体的に取り組みやすくなり、組織目標と個人目標の整合性も取りやすくなります。

タレントマネジメント

タレントマネジメントは、社員一人ひとりのスキルや経験、潜在能力(タレント)をデータとして把握し、最適な配置や育成に生かす取り組みです。将来の幹部候補の育成や、専門スキルを持つ人材の確保など、中長期の視点で人材ポートフォリオを整えることにつながります。

リテンション

リテンションは、有望な人材の離職を防ぎ、組織にとどまってもらうための取り組みを指します。魅力的なキャリアパスの提示、働きやすい環境づくり、公平な評価・報酬などが代表例です。採用競争が激しい分野では、リテンションの強化が経営課題になりやすくなっています。

HRテック(HRTech)

HRテックは、クラウドやAI、ビッグデータなどの技術を人事・人材管理に活用することです。勤怠データや評価データを分析して離職リスクを予測したり、適性検査とAIを組み合わせて採用候補者を絞り込んだりするなど、データに基づく人事判断を支援します。

CDP(キャリア開発プログラム)

CDP(Career Development Program)は、社員が中長期的なキャリアを描き、それを実現するための研修や配置、資格取得支援などを体系的に用意する仕組みです。組織の必要とする人材像と本人の希望をすり合わせながら、計画的なキャリア形成をサポートします。

4. 人材育成と学びのデザイン

この章では、人材育成の代表的な方法であるOJTやOff-JTから、オンライン学習やリスキリングまで、学び方のバリエーションを整理します。社員の状況や目的に応じて組み合わせることが重要です。

コーチング

コーチングは、問いかけや対話を通じて、相手が自分で考え、答えを見つけることを支援する手法です。上司が一方的に指示・助言するのではなく、部下の内面にある目標や課題を引き出し、自発的な行動を促します。

メンタリング

メンタリングは、経験豊富な先輩社員(メンター)が、後輩社員(メンティー)のキャリアや仕事上の悩みについて、長期的に相談に乗る関係を指します。直接の上司とは別の立場から、心理的な支援やロールモデルを提供する役割があります。

OJT

OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務を通じてスキルを身につける育成方法です。現場で実務をこなしながら、上司や先輩が教えたりフィードバックしたりします。即戦力の育成に向いていますが、教える側の負担や指導品質のばらつきに注意が必要です。

Off-JT

Off-JT(Off-the-Job Training)は、通常業務から離れて行う研修やセミナーなどの教育活動です。基礎知識や共通スキルを体系的に学べる一方、現場での実践へのつなぎ方を意識することが大切です。

eラーニング

eラーニングは、インターネットを通じて、いつでもどこでも学べる学習形態です。動画教材やオンラインテストなどを活用し、多数の社員に同じ内容を効率よく届けられます。テレワーク環境とも相性が良い方法です。

リスキリング

リスキリングは、業務やビジネスモデルの変化に対応するために、新しいスキルを身につけ直すことです。例えば、アナログ業務中心だった社員がデジタルツールの使い方やデータ分析を学び直すような取り組みが該当します。企業全体の構造転換に欠かせない考え方です。

アダプティブラーニング

アダプティブラーニングは、学習者一人ひとりの理解度や進捗に合わせて、出題内容や教材を変化させる学習方式です。システムが正答率や学習履歴を分析し、「得意なところは早く進み、苦手なところは繰り返し学ぶ」といった個別最適化を実現します。

5. 働きがいと多様性を高める職場づくり

この章では、社員が心身ともに健康で、やりがいを感じながら働ける環境づくりに関わる考え方をまとめます。リーダーシップやモチベーション、多様性の尊重は、人材確保と生産性向上の両面で重要です。

メンタルヘルス

メンタルヘルスは、心の健康状態を指します。長時間労働や人間関係のストレスなどにより、メンタル不調を起こすと、本人のつらさだけでなく、業務への影響や休職・退職につながります。ストレスチェックや相談窓口の設置、柔軟な働き方の導入など、組織的な対応が求められます。

リーダーシップ

リーダーシップは、組織のメンバーに影響を与え、目標達成に向けて行動を促す力です。肩書きの有無に関係なく発揮され得るものであり、プロジェクトリーダーや若手社員が周囲を巻き込む場面でも重要になります。

コンティンジェンシー理論

コンティンジェンシー理論は、「最適なリーダーシップスタイルは状況によって変わる」という考え方です。部下の成熟度や仕事の性質、組織文化などに応じて、指示型や参加型などのスタイルを使い分けることが求められます。

シェアードリーダーシップ

シェアードリーダーシップは、一人のトップがリーダーシップを独占するのではなく、チームのメンバーがそれぞれの得意分野でリーダーシップを発揮する形を指します。変化が激しく専門性が多様な環境では、このような分散型のリーダーシップが効果的とされています。

サーバントリーダーシップ

サーバントリーダーシップは、「まずメンバーに奉仕する姿勢」を重視するリーダーシップです。権限を振りかざすのではなく、メンバーが能力を発揮しやすい環境を整え、支援することに力点を置きます。心理的安全性を高める効果が期待されます。

モチベーション

モチベーションは、行動を起こし、継続させる内面的な動機づけです。給与などの外的要因だけでなく、成長実感や仕事の意義、職場の人間関係といった内的要因も大きく影響します。MBOやキャリア支援、裁量のある働き方などは、モチベーション向上に結びつきやすい施策です。

ワークエンゲージメント

ワークエンゲージメントは、仕事に対してポジティブで、活力・熱意・没頭といった状態が続いていることを指します。単に疲れていないだけでなく、「仕事が面白い」「貢献できている実感がある」といった心理状態が伴います。

ワークライフバランス

ワークライフバランスは、仕事と私生活の両方を充実させる考え方です。長時間労働の削減や柔軟な勤務制度、育児・介護との両立支援などを通じて、ライフステージに応じた働き方を可能にします。結果として、優秀な人材の採用・定着にもつながります。

DE&I(Diversity, Equity & Inclusion)

DE&Iは、ダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包摂)を組み合わせた概念です。性別や年齢、国籍、障がいの有無、価値観などの違いを尊重し、誰もが公平な機会を与えられ、組織の一員として受け入れられている状態をめざします。イノベーションの創出や企業の社会的評価にも関わるテーマです。

6. テレワークと多様な働き方のマネジメント

この章では、リーダーシップの実践場面として、多様な働き方やテレワークの類型を整理します。場所や時間が分散していても、組織として力を発揮できるようにすることが、経営管理の新しい課題になっています。

多様な働き方への取組

多様な働き方への取組とは、フルタイム・常勤という従来型だけでなく、短時間勤務、フレックスタイム、副業・兼業、テレワークなどを組み合わせ、社員の事情に合わせた働き方を認めていく動きです。人材不足の中で、働き手を確保するための重要な戦略になりつつあります。

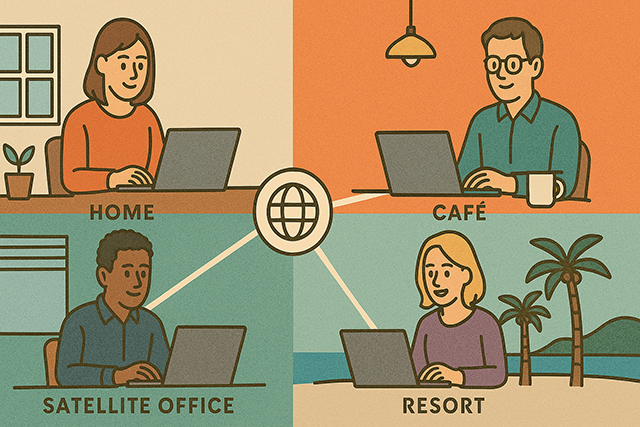

テレワークの類型

テレワークの類型は、働く場所によっていくつかに分類できます。以下の在宅勤務・モバイルワーク・サテライトオフィス勤務・ワーケーションはいずれもテレワークの一種であり、業務内容や社員の希望に応じて使い分けられます。

在宅勤務

在宅勤務は、自宅を就業場所とする働き方です。通勤時間の削減や、育児・介護との両立に向いています。一方で、孤立感やコミュニケーション不足が生じやすいため、オンライン会議の活用や定期的な面談などでフォローすることが大切です。

モバイルワーク

モバイルワークは、移動中やカフェ、顧客先など、さまざまな場所で仕事を行うスタイルです。ノートPCやスマートフォン、クラウドサービスの活用が前提となります。セキュリティ確保のため、VPNの利用や持ち出しデータの管理ルールが重要になります。

サテライトオフィス勤務

サテライトオフィス勤務は、本社とは別の小規模なオフィス(サテライトオフィス)で働く形です。自宅では働きにくい人でも、通勤時間を短縮しつつ、オフィス環境を利用できます。地方拠点を活用して、人材の居住地の選択肢を広げる効果もあります。

ワーケーション

ワーケーションは、観光地やリゾート地などで、休暇と仕事を組み合わせる働き方です。環境を変えることで創造性が高まったり、地域との関係づくりにつながったりする可能性があります。ただし、勤務時間や成果の管理方法を事前にルール化しておく必要があります。

経営上の留意点(労務管理の難しさなど)

多様な働き方やテレワークには、労働時間の把握や安全配慮義務、情報漏えいリスクなど、経営上の留意点があります。勤怠管理システムの整備や、在宅勤務時の労働環境チェック、業務連絡のルール作りなどを通じて、法律遵守と従業員保護を両立させることが求められます。

まとめ

この記事では、経営管理の基本的な考え方から、ヒューマンリソースマネジメント、多様な働き方までを一通り整理しました。

- 経営管理は、経営目標を達成するために、財務・資産・人事・情報を計画的に扱う活動です。

- PDCAやOODAループによって管理サイクルを回し、BCP・BCMやリスクアセスメントで事業継続を確保します。

- ヒューマンリソースマネジメントでは、MBOやタレントマネジメント、リテンション、HRテック、CDPなどを組み合わせ、人材を戦略的に活用します。

- コーチングやOJT、eラーニング、リスキリング、アダプティブラーニングなど、多様な学びの手段で人材育成を行います。

- メンタルヘルスやモチベーション、ワークエンゲージメント、ワークライフバランス、DE&Iを意識し、リーダーシップのスタイル(コンティンジェンシー理論、シェアードリーダーシップ、サーバントリーダーシップ)を状況に応じて使い分けることが重要です。

- 在宅勤務やモバイルワーク、サテライトオフィス勤務、ワーケーションといったテレワークの類型を理解し、労務管理や情報セキュリティのルールを整える必要があります。

ITパスポート試験では、これらの用語が幅広く出題されますが、単なる暗記ではなく、「経営管理の全体像の中でどのような役割を持つのか」を意識して整理しておくと理解が深まりやすくなります。

コメント